維生素-C二步發酵合成法膜技術應用的研究進展

2014-05-14 18:33:04

admin

211

據三農在線2009年4月30日訊 維生素C是生命的必需營養元素,具有多種生理功能,因而改進維生素C生產工藝、提高產品產量和質量成為目前維生素C研究的熱點。目前,國內維生素C*主要的生產方式是二步發酵法。微生物二步發酵法具有工藝路線短、“三廢”少、原料單耗低和對設備腐蝕性小等優點。

二步發酵合成法生產維生素C實驗的過程可以分為發酵、提取和轉化三大步驟。

發酵

二步發酵法的第—步是用假單孢桿菌將山梨醇轉化成L-山梨糖。此外,弱氧化醋酸桿菌、生黑葡萄糖酸桿菌、惡臭醋酸桿菌、醋酸化醋酸桿菌、擬膠桿菌等細菌也有此轉化功能。發酵第二步采用混合發酵法,即用巨大芽孢桿菌和氧化葡萄糖酸桿菌混合培養,將L-山梨糖轉化為維生素C實驗的前體2-酮基-L-占龍酸,其中大菌為伴生菌,小菌為產酸菌。此外,在維生素C實驗二步發酵法的生產實踐中發現,能用作氧化葡萄糖酸桿菌的產酸菌組合的伴生菌還有條紋假單孢菌、蠟狀芽孢桿菌和軟化芽孢桿菌等。

提取

發酵液的提取工藝是維生素C實驗生產行業中較為重要的問題。經過二次發酵,發酵液中2-酮基-L-占龍酸含量僅為6~9%,且殘留菌絲體、蛋白質和懸浮微粒等雜質,分離提純比較困難。后處理的費用占總成本的比例很大,因此研究后處理技術,對降低維生素C實驗的生產成本非常重要。生產上應用的提取法主要有加熱沉淀法、化學凝聚法和超濾提取3種。

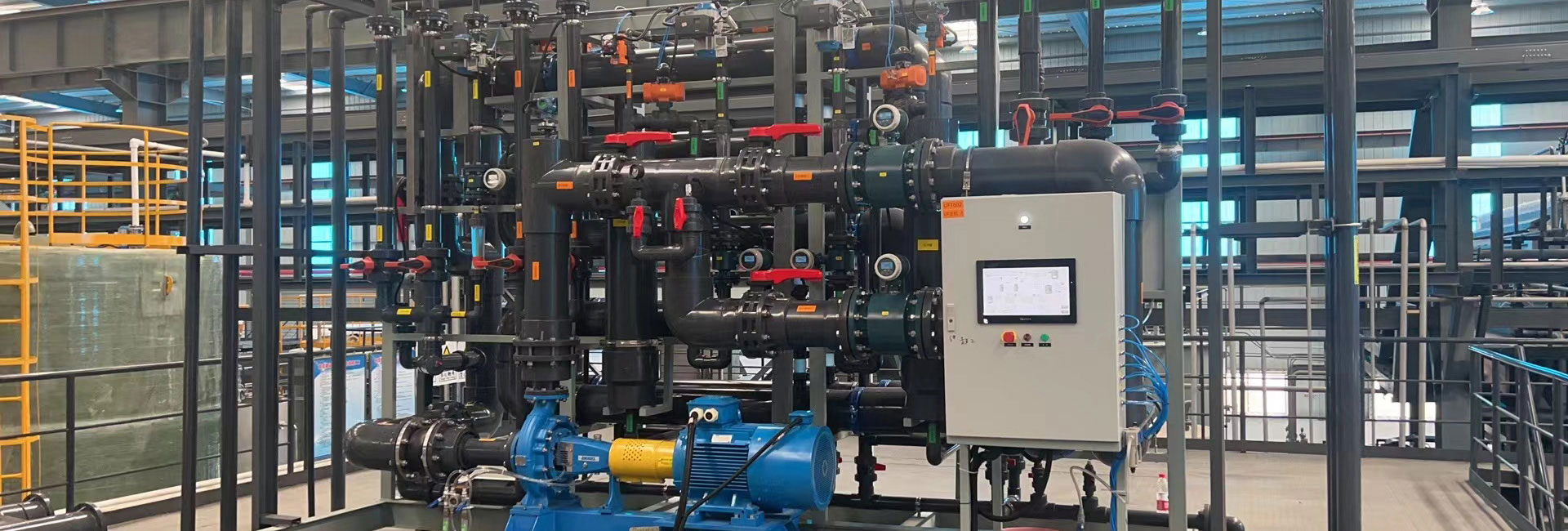

超濾提取具有無相變、節能、操作簡便、不造成新的環境污染等優點,現已在生產中獲得廣泛應用。有許多將超濾用于發酵液的提取、濃縮等的報道。2—酮基-L-古龍酸鈉鹽發酵液預處理后通過超濾膜,使1-酮基-L-古龍酸鈉鹽溶液與菌絲、蛋白質及懸浮微粒等大分子雜質分離,大大簡化了提取工藝。再經超濾樹脂脫鹽脫色后濃縮結晶,2-酮基-L-古龍酸超濾工藝收率約為98%,在超濾前后發酵液中2-酮基-L-古龍酸的鈉鹽含量幾乎不變。此工藝用膜分離代替傳統工藝中的加熱除蛋白質,1-酮基-L-古龍酸收率提高近4%。整個過程通過夾套冷卻的方法保持在常溫下操作,能耗低,成本降低。在用膜除蛋白質過程中,無任何新化學物質加入,減少了樹脂的污染和損耗,降低了酸堿用量,也減少了“三廢”排放。更值得指出的是,超濾法對已染菌的維生素C實驗發酵液仍可保證*終成品質量,而其他工藝卻難以實現。

超濾技術的重點在于選擇合適的膜和膜裝置、生產流程和膜清洗方法。隨著新型膜材料技術的進一步開發,如陶瓷膜、不銹鋼膜等的應用,選擇*適宜的膜設備、膜組件和膜分離件,可使產品的收率和質量進一步提高。選擇抗堵塞的超濾膜組件,可消除發酵液的預處理步驟,降低成本。膜裝置在大規模工業化生產中多采用連續式流程。膜清洗程序和膜的壽命有很大關系,主要是洗滌劑加入量、pH值調節、加熱溫度和沖洗時間等。此外,提取方法還有仍處于實驗階段的離子交換法和溶媒萃取法。

酸轉化

傳統的酸轉化法是采用濃HCl將2-酮基-L-古龍酸直接轉化成維生素C實驗。由于該方法嚴重腐蝕設備,污染環境,影響產品質量,目前已普遍改用堿轉化法。

目前已有試驗嘗試用雙極性膜電滲析法來取代傳統酸化工藝。它是利用在直流電場作用下,雙極性膜中的水被離解成H+和OH-,H+和維生素C實驗鈉鹽中的維生素C實驗酸根結合成離解度小的維生素C實驗,維生素C實驗鈉鹽中的Na+在電場中通過陽離子交換膜從維生素C實驗鈉鹽中分離出來,并和雙極性膜側出來的OH-結合生成NaOH。雙極性膜電滲析法可以在無外加物料的條件下,將維生素C實驗鈉鹽轉化成維生素C實驗,過程簡單能耗低,設備體積小,投資少,操作簡單,轉化率可高達99%,其副產品NaOH稀溶液可有效利用,無環境污染。此法目前試驗者較多,有望推廣到各種有機酸制備的使用中。

維生素C實驗是目前全球維生素生產廠競爭*激烈、產銷量*大和應用范圍*廣泛的維生素產品,也是我國*主要的出口創匯原料藥之一。目前,全球維生素C實驗消費量每年10萬噸以上,消費去向主要是醫藥、食品及飲料、動物飼料等三大領域,其中以食品飲料行業維生素C實驗需求量*大,而動物飼料是近年發展起來的新領域,潛力很大。因此,從維生素C實驗二步發酵法生產的各個環節不斷改進生產工藝、優化發酵條件,可以降低成本,提高產品產量和質量,從而使我國在國際維生素C實驗市場更具競爭力。